Tokio, agosto 2013

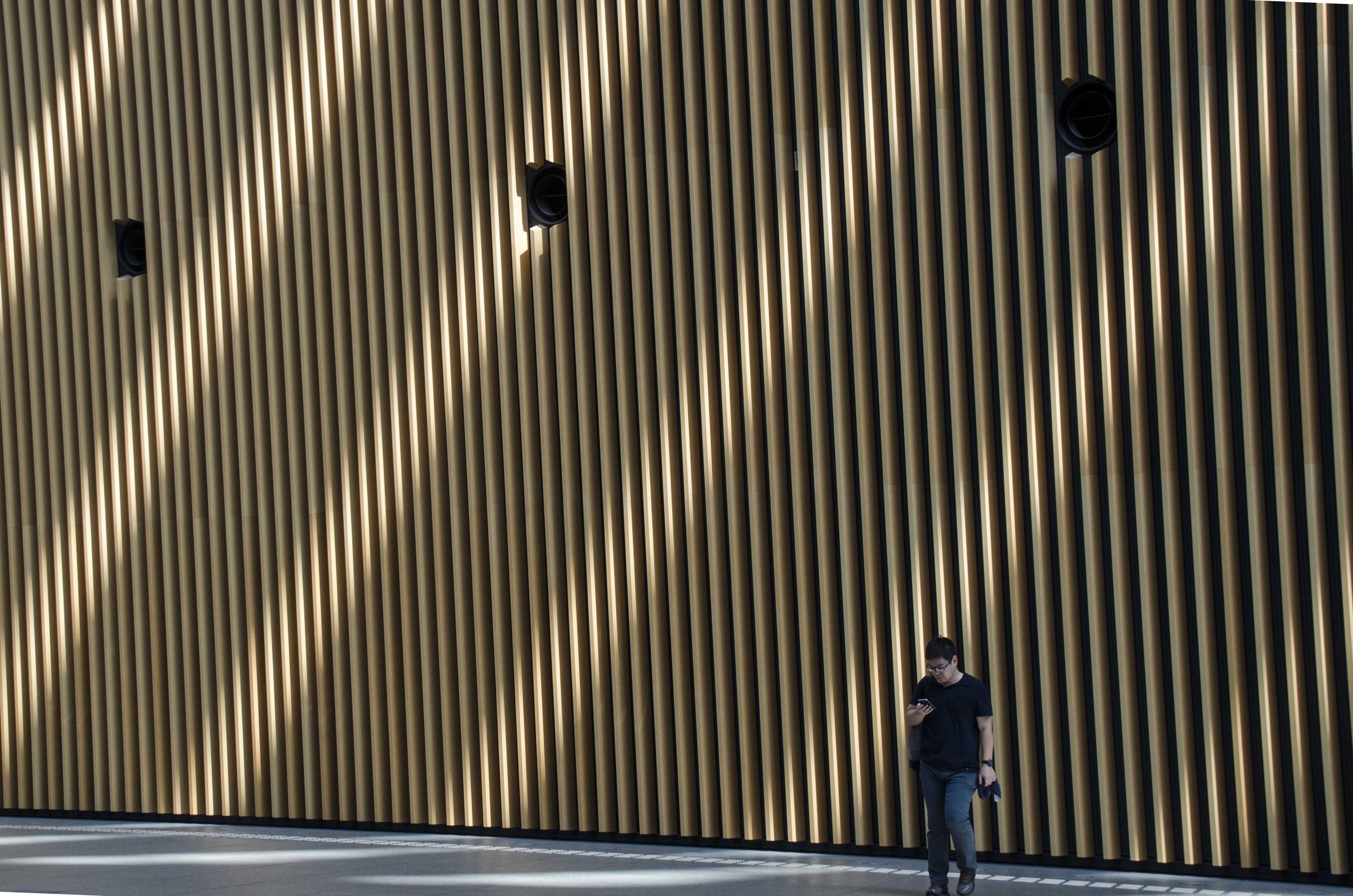

Nunca he visto un país tan limpio. En Japón, hasta los chicles del suelo son barridos de inmediato por los operarios de limpieza. Todo parece tener su lugar, incluso las personas. Hombres con camisas blancas y pantalones negros inundan las estaciones, repitiéndose como un patrón inquebrantable. Y, de pronto, el contraste: una mujer en kimono, sola entre el gentío, rompe la monotonía con los colores vivos de una tradición que aún respira. Es un choque visual. Y a la vez, una poesía.

En el metro, mientras el tren se demora, las mujeres se maquillan con una precisión casi ritual. El vagón es extensión de su casa. Porque aquí, el tren es más que un medio de transporte: es una segunda vivienda. En él se come, se lee, se duerme, se trabaja y hasta se cortan las uñas. El elevado coste de la vivienda obliga a muchos a viajar durante horas cada día. El trayecto es largo, pero meticulosamente coreografiado.

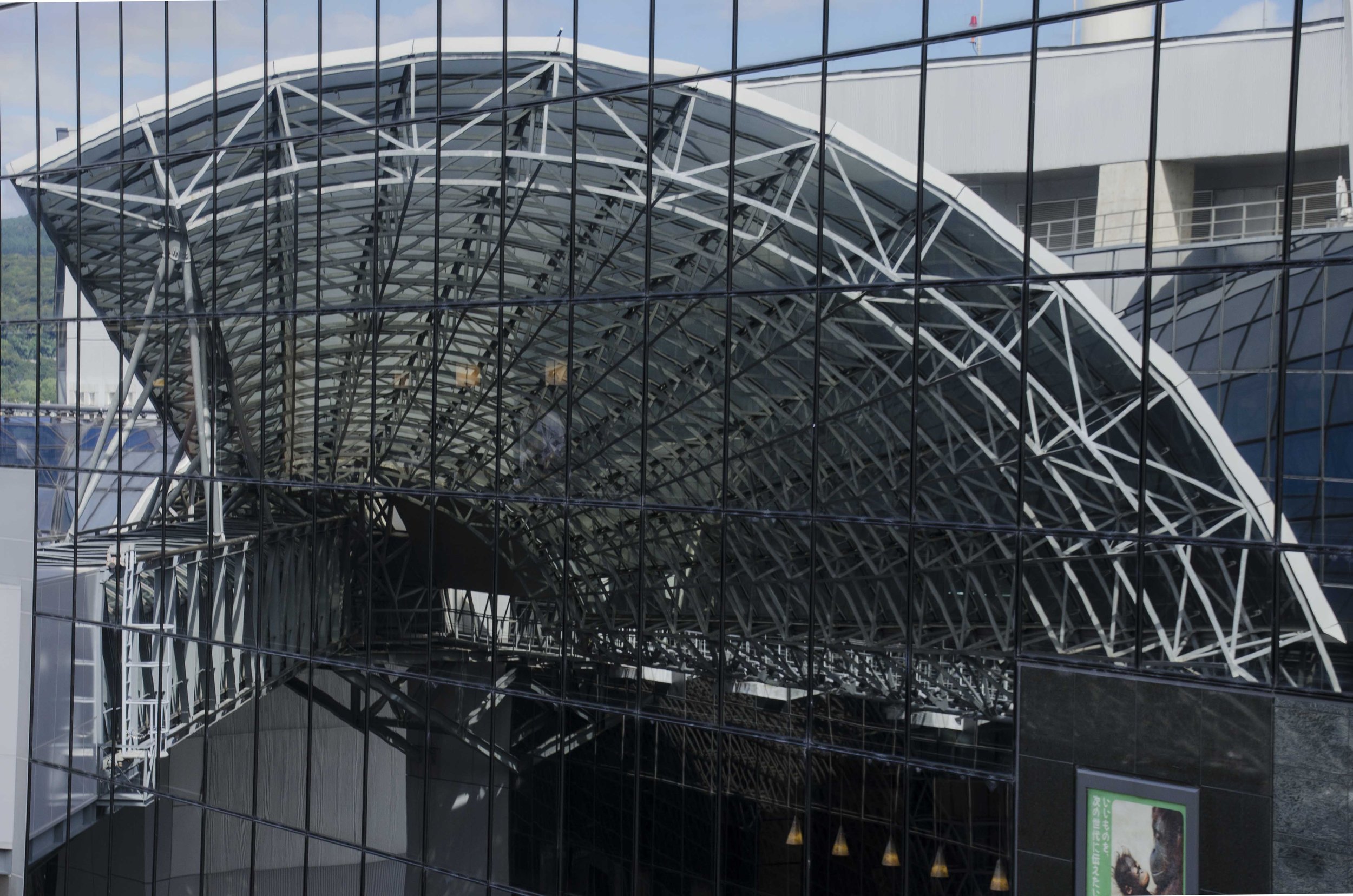

El Shinkansen irrumpe como un animal elegante: veloz, silencioso, futurista. Su llegada y partida parecen una danza perfectamente ensayada. Refleja la modernidad de un país que, sin renunciar al pasado, avanza con pasos de seda.

Durante días, subí y bajé del metro tantas veces que llegó un momento en que sentí que sólo había estado allí, bajo tierra, moviéndome sin cesar. Como si el país se desplegara más en sus túneles que en su superficie. Japón se convirtió en un recorrido subterráneo, hipnótico, preciso. Como sus trenes."Sea lo que sea, la manera en la que cuentas tu historia en línea puede marcar la diferencia".